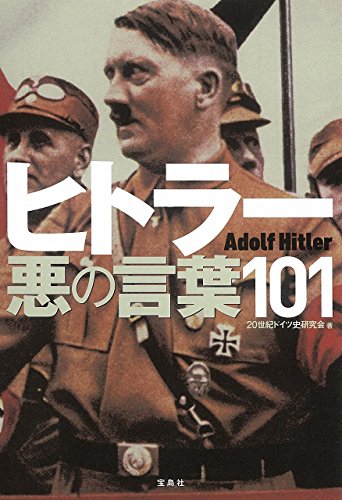

1939年4月20日 - アドルフ・ヒトラーの50歳の誕生日。ナチス・ドイツがこの日を休日とし、ベルリンで大規模な軍事パレードを行う。

わたしは間違っているが、世間はもっと間違っている。

民衆がものを考えないということは、支配者にとっては実に幸運なことだ。

大衆は小さな嘘より、大きな嘘の犠牲になりやすい。

嘘を大声で、充分に時間を費やして語れば、人はそれを信じるようになる。

熱狂した大衆だけが、操縦可能である。

政策実現の道具とするため、私は大衆を熱狂させるのだ。

女は弱い男を支配するよりも、強い男に支配されたがる。

天才の一瞬の閃きは、凡人の一生に勝る。

並外れた天才は、凡人に対して配慮する必要はない。

〈アドルフ・ヒトラー〉

ヒトラーの名言を繋げただけでナチスドイツの物語が見えてくるようだ。

いや、そもそも我が闘争のセリフだから当然と言えば当然……

しかし、それにしてもここまで歯切れの良い言葉が揃っていることはやはりおかしい。

「もしもヒトラーが政権獲得4周年の1937年に死んでいたとしたら、疑いもなくドイツ史上の最も偉大な人物の一人として後世に名を残したことだろう」

〈ジョン・トーランド(アメリカのピュリッツァー賞作家)〉

時代こそ違うけど、600万人の失業者を50万人以下に減らしたという事実は計り知れない凄味があります。

『負』が強すぎてどうにもならないけれども彼の『発言』や『予言』には何か得体の知れない魔力が宿っているように感じます。

愛された日々より愛する人を思い出したのかな

確実にヒトラーと恋人関係になったといえるのは最期を共にしたエヴァ・ブラウンのみである。エヴァ・ブラウンとヒトラーが知り合ったのは1927年10月初めのことで、ナチ党専属写真師ハインリヒ・ホフマンの写真館に勤めるエヴァに魅かれたヒトラーが食事や映画に誘うようになったという。ヒトラーは秘書のクリスタ・シュレーダーに「エヴァは好ましい女性だ。しかし、私の生涯で本当に情熱をかき立てさせられたのは、ゲリだけだ。エヴァとの結婚は考えられない。生涯を結びつけることができる女性は、ただ一人、ゲリだけだった」と語るなど、エヴァとの結婚は考えていなかった。

日陰の女として生きるエヴァの心身は疲れ果て、1932年11月1日エヴァはピストル自殺を図ったが未遂に終わり、このとき自殺に失敗したエヴァが呼んだ医師は写真師ホフマンの義弟だったためにこのスキャンダルは内密に収まった。一般の病院に連絡しなかったという配慮にヒトラーはいたく感動し、以後2人の関係はいっそう深まった。しかし彼女は首相として多忙となったヒトラーの愛情を疑い、1935年5月28日にもう一度自殺未遂を行っている。その後エヴァはオーバーザルツベルクのベルクホーフの女主人となり、ヒトラーを待つ生活を続けることになる。

1945年に戦局が悪化してベルリンの陥落が間近に迫った時、エヴァはヒトラーの反対を押し切り、ベルリンの総統地下壕にやって来た。ヒトラーは彼女に報いるため4月29日に結婚し、正式な夫婦となった。エヴァは周囲の人々に、とうとう結婚できた自分の幸せを喜び、「可哀そうなアドルフ、彼は世界中に裏切られたけれど私だけはそばにいてあげたい」と語ったという。翌日、ヒトラー夫妻は心中した。

wikipedia.org/wiki/アドルフ・ヒトラー

ヒトラーは女性の票が減ることを恐れて女を作らなかったと言われている。

それだけストイックにゴーストの囁きを実現し続けたヒトラーにも恋人らしき女性がいました。

しかしそのエヴァ・ブラウンは2度の自殺未遂を犯したメンヘラ臭漂う女性でした。

いや、でもまだこれはメンヘラってレベルじゃないのかな…

彼女はいわゆる『イイ女』、自分を捨てて夫を立てる女性のようです。

となると、最高権力者を日陰から支え続けたとして『称賛』されるべき存在とも言えます。

ときどき私はヒトラーの夢を見るわ。

そして、刺し殺してやろうと思う。

でも、なんだか、母親が息子を殺そうとしているような、そんな気持ちになってしまう……。

だけど、彼は殺さなくてはいけない人間なの。

〈レニ・リーフェンシュタール〉

1933年から12年間、ドイツに独裁者として君臨したアドルフ・ヒトラー。

彼の絶大な権力のもとでレニは3本のプロパガンダ映画を作りました。

『信念の勝利』『意志の勝利』『自由の勝利』

なかでも意志の勝利はその出来栄えからヒトラーの神格化に最も効果を発揮したと言われています。

そんな彼女が『躊躇いの気持ち』を持つということは…何なんだろう。

エヴァやレニ、そして多くの女性が少なからずヒトラーに対して「守ってあげたい!」と母性を感じていたということ?

愛する国を守りたい→国=ヒトラー→愛するヒトラーを支えたい

独裁者ならではの愛され方ということかな。

自分が50歳になった時、誰かに愛される存在になれるかどうか。

そういうことを考えました。

![レニ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/514hg%2Bgj7mL.jpg)